未来观察 | “快与慢”——数字经济热潮下地方政府如何有效作为(文末附万字报告免费下载)

作者:高平、刘彩云

作者:高平、刘彩云

字数:3k+

时长:6min

当前,数字经济已成为全球各国培育经济新增长点的共识,亦是我国发展新质生产力的重要支撑和关键引擎。我国数字经济快速发展是政府与市场共同作用的结果,其中政府在规划引导、政策支持、基础设施建设、应用场景促进等方面发挥着关键作用。面对数字经济新赛道的潮起潮落,在当前各地财政收支明显趋紧的新形势下,政府部门应在尊重技术演进趋势、市场运行规律和模式路径差异的前提下,保持有所为有所不为的战略定力,更好平衡政府与市场的关系,短期利益与长期优势的关系,实事求是、因地制宜地推动数字经济健康发展,为稳增长和培育新质生产力提供新动能。

后疫情时代,全球经济仍处于缓慢复苏期,在传统产业增长乏力的大背景下,发展数字经济成为各地抢抓机遇、培育新增长点的重要抓手。但从各地出台的一系列规划政策来看,热点领域一哄而上、招商方向大同小异,在“大干快上”的同时,一定程度上存在重建设轻运营、重技术轻应用、重硬件轻软件、重短期轻长期等问题,个别地区数字经济发展不仅没有快起来,反而成为资源浪费、增加负担的“重灾区”。我们认为,各地政府拥抱数字经济时代,既要“抢抓先机”,更要“行稳致远”,应从技术演进趋势、市场运行规律和模式路径差异三个维度加强预研预判。

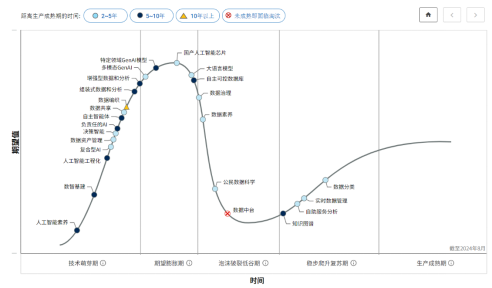

一是遵循数字经济发展的技术演进趋势。相对于传统产业渐进式创新和持续性迭代升级的发展模式,数字经济具有更强的概念性、颠覆性、资本驱动性和风口轮换性,这往往会给人带来“时不我待”“朝发夕至”的诱惑力和紧迫感。但从数字技术发展的底层逻辑来看,其从萌芽到验证到成熟仍遵循着科技发展的一般规律,Gartner曲线为我们了解技术发展阶段和演进趋势提供了工具。对于政府部门而言,如果不能对技术发展阶段有客观深入的研判,就容易被短期市场热点“牵着鼻子走”,人云亦云、跟风投资,难以形成特色化的产业竞争力和可持续的增长新动能。

图1 2024年中国数据、分析和人工智能技术成熟度曲线

资料来源:Gartner

二是尊重数字经济发展的市场运行规律。在数字经济发展过程中,如何处理政府和市场的关系是绕不过去的关键问题。在历次数字经济发展浪潮中,美国往往扮演的是“机遇开创者”角色,以源头“颠覆式”技术创新为核爆点,通过开源、开放和商业模式创新等将其迅速转化为足以影响众多行业的大生态。而包括我国在内的亚洲国家则更加注重发挥政府主导作用。但数字经济发展往往是技术和市场领先于制度规则、商业侧变革领先于政府侧变革,政府可以加强规划政策引导,营造宽松的发展环境,但也应避免亲自下场,替代企业决定发展方向、替代市场进行资源配置,政策刺激出来的“伪需求”未必能够形成市场自发的“真需求”,“揠苗助长”式的数字经济发展其可持续性也有可能会大打折扣。

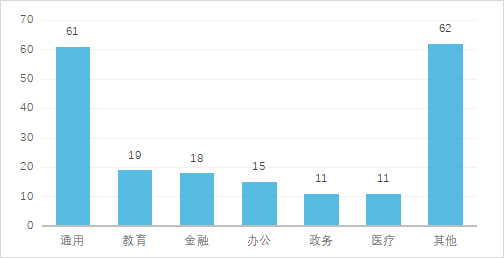

三是正视数字经济发展的模式路线差异。由于各国、各地区在资源禀赋、产业基础和市场环境等方面的差异,导致数字经济的发展路径也并非“千篇一律”,而是有着符合各自实际的差异化发展模式。例如,在区块链领域,美国是区块链技术发展最快的国家,同时也是加密货币行业最繁荣的市场之一;而欧盟和日本由于实体经济较强,因此更多考虑通过数字技术赋能制造业升级。在大模型领域,美国以OpenAI等为代表,为了追求最强性能并迈向通用式人工智能(AGI),仍在遵循规模定律(Scaling laws)一路狂奔。我国经历了一轮大模型参数赶超热潮之后,由于算力资源受限,商业变现模式不清晰,正在从“卷参数”向“卷价格”“卷应用”转型。

图2 我国已备案生成式人工智能服务的行业分布(单位:个)

资料来源:根据互联网资料整理

随着我国一系列数字经济相关规划政策的出台,尤其是在当前传统产业增长乏力、招商引资缺少方向的大背景下,各地发展数字经济的热情也日趋高涨。但也要看到,各地在推动数字经济“大干快上”的过程中,也不可避免的出现了一些各自为政、无序竞争的问题,甚至在某些领域由于盲目跟风、过度投资导致的项目烂尾、资源浪费等现象,值得引起高度重视并调整优化策略。

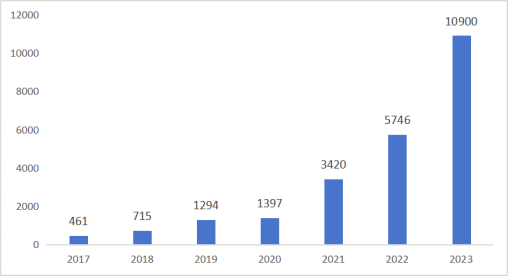

一是脱离产业基础一味追求“高大上”。近年来,集成电路、元宇宙、大模型等成为地方政府产业规划和产业政策中的高频词汇,在促进这些领域快速发展的同时,脱离实际盲目追求大投资、大项目的问题也屡见不鲜。集成电路、大模型等行业是典型的重资本、高投入、高产出的长周期产业,对地方政府的经济实力、可持续投入能力和高技能人才资源等都是一个考验,各地应当立足自身基础,科学开展评估论证,找准产业链环节作为切入点,避免欲速而不达。

图3 2017-2023年我国每年吊销、注销芯片相关企业数量

资料来源:根据互联网资料整理

二是忽视可持续运营“场景”变“盆景”。近年来,各地通过揭榜挂帅、财政奖补等方式支持企业参与到数字经济应用场景建设。但从各地实践来看,不少应用场景建设仍以政府主导、财政投入为主要模式,由于缺少成熟运营模式和商业模式,可持续运营能力和迭代升级动力不强,展示和宣传效果大于实际效果。面向企业开放应用场景不失为支持技术创新转化的一条有效路径,但“场景”不应成为面子工程,更不能成为好看不好用的“盆景”,而应当运用市场化机制,构建“技术应用-场景示范-产业发展”的良性循环,让好的应用场景真正成为数字技术的试验场、数字产业的孵化器。

三是延续传统思维定式“病急乱投医”。当前经济下行压力较大、财政收入趋紧是各地面临的客观实际,但部分地方政府盲目“上项目、搞创新”的做法不仅起不到稳增长的作用,反而可能带来一系列负面效应。例如举债投资建设算力中心、迫不及待搞“数据财政”,本质上还是试图走投资拉动、快速变现的传统捷径,但这种超越现实阶段和自身经济基础的做法,对数字经济健康发展来说往往弊大于利。

综合来看,大力发展数字经济,促进数字技术和实体经济深度融合,赋能传统产业转型升级,催生新产业新业态新模式,毫无疑问是我国推动建设现代化经济体系、培育新经济增长点、加快发展新质生产力的核心引擎。但地方政府在发展数字经济的过程中,如何理性把握“速度与激情”,在充分尊重技术演进趋势、市场运行规律和模式路径差异的前提下,因地制宜、因势利导,将“好钢用在刀刃上”,是下一步推动数字经济行稳致远的关键所在。

我国数字经济发展离不开有为政府和有效市场的有机结合,既要充分重视发挥好市场主导作用,同时也要发挥好政府领航者、和赋能者作用,做好以下“五篇大文章”:

一是做好“立梁架柱”的大文章。要进一步强化战略眼光、拓宽国际视野、提升专业能力,通过科学制定规划政策、统筹调配资源,引导支撑基础性、关键性技术的研发攻关,加大科技研发、产业创新、人才培养投入力度,强化产业政策与财税、金融、贸易、投资等政策相互配合,才能真正推动数字技术与实体经济的有机结合,推动传统经济增长方式转换到符合新发展理念的新质生产方式上来。

二是做好“夯基垒台”的大文章。一方面,强化“硬”的基础设施建设,按照政府组织、企业建、社会用的路径,加快建设提供普惠化的数字基础设施;另一方面,强化“软”的平台规则建设,顺应数字经济带来的组织形态、商业模式变革等新情况新问题,牵头建立数字身份、电子证照、数字信任等数字治理规则,形成数字化公共服务能力。

三是做好“植数造景”的大文章。海量的公共数据和丰富的城市场景是亟待开发利用的“金矿”。一方面。要在“植好数”上下功夫,丰富公共数据资源供给,完善数据流通、隐私保护、数据安全等相关规则,为企业创数、用数提供资源保障。另一方面,要在“造实景”上下功夫,健全多方参与、公平竞争的“揭榜挂帅”机制,探索场景联合创新、共建共享等制度,建立市场化运维、可持续迭代的有效机制,真正将场景打造成为创新苗圃和试验田。

四是做好“结点成网”的大文章。政府应更好发挥资源组织者和市场桥接者的作用,通过构建三张网形成数字经济创新网络和市场网络。一是构建供需对接网,针对数字经济跨界融合的特点,通过政府搭台促进跨领域技术和产品适配。二是构建系统联通网,统筹推进各行业各领域政务应用系统集约建设、互联互通,突破公共数据“上易下难”、政企数据难以融合等制度障碍。三是构建市场链接网,积极消除区域市场、内外市场之间的隐形壁垒,帮助市场主体跨界发展,支持数字企业出海,畅通国内外经济循环。

五是做好“优服助企”的大文章。随着国家规范招商引资行为、公平竞争审查条例等政策落地实施,各地政府也应加快调整企业政策扶持方式,营造更加宽松的数字经济发展环境。一是“松绑”,加快破解不适应新兴领域发展趋势的制度和机制瓶颈,形成包容审慎、支持创新的监管体系。二是“降本”,探索发放数据券、算法券和算力券,降低中小企业治数用数成本。三是“育新”,借鉴谷歌X实验室、OpenAI等新型研发机构和新型创新组织的体制机制设计,运用数字技术打造智能化、指数型组织,培育一批新锐企业、顶尖实验室和数字经济新型创新组织。

完整版报告下载链接请至文末留言处获取:中创未来观察202406期:“快与慢”——数字经济热潮下地方政府如何有效作为.pdf