日本企业“走出去”的经验启示

战略规划研究中心执行主任、高级研究员

研究领域:改革开放、科技园区、产业规划研究

字数:4k+

根据日本财务省数据显示,截至2023年底,日本对外净资产为3.36万亿美元,连续33年居全球第一,占日本GDP比重近80%。日本企业早在上世纪80、90年代便开启了出海浪潮,日本企业“走出去”的时代背景与我国当下颇为相似,均是在与美国贸易冲突加剧、国内房地产市场低迷和人口老龄化等大背景下,因此研究日本企业“走出去”的发展经验,对我国企业“走出去”发展具有很好的借鉴意义。

日本企业“走出去”的时代背景

上世纪80、90年代,日本企业在愈演愈烈的美日贸易冲突、房地产泡沫下的内需不足和人口老龄化下的企业成本高企等多方面因素的交织影响下,开启了“走出去”发展的浪潮。

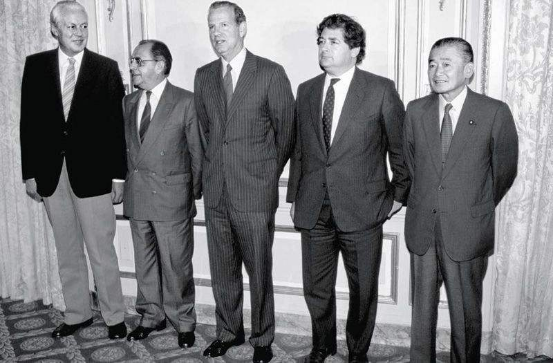

1、美日贸易冲突下的被迫妥协

第二次世界大战彻底摧毁了日本的工业基础,但二战后在美国的扶持下,日本的工业和经济迎来了飞速增长,从1960到1990年,日本名义GDP占美国的比重由不足10%快速上升至70%左右。同期日本贸易顺差持续扩大,而美国对日本的贸易逆差逐年扩大,日本企业也逐渐成为美国企业强有力的竞争对手,特别是家用电器、汽车制造和半导体等制造业领域,美国企业几乎被日本企业打得毫无还手之力,为此抵制日本商品的浪潮开始席卷全美,美日之间的贸易冲突持续加剧。美国为了增加本土产品出口竞争力、缩小贸易逆差,于1985年9月22日,与法国、英国、德国和日本等国的财政部长及央行行长签署了《广场协议》,核心内容是五国联合干预外汇市场,以促使美元贬值。《广场协议》签订后短短几年内,日元大幅升值,这使得日本国内企业的出口利润受到较大冲击,为此日本企业开始迅速调整经营策略。

图1:《广场协议》新闻发布会合影

图源:网络

2、房地产泡沫下的内需不足

《广场协议》后,由于日元大幅升值,日本央行为了应对汇率变化,开始逐步降低银行利率,原以为降低利率后,投资人会将贷款投入制造业等实体经济领域,但由于制造业相对利润低、回款慢,钱大部分涌入了房地产和股票市场,同时叠加日元升值引发国际资本的大量涌入,催生了极大的经济泡沫。从1985年开始,日本房价大幅上涨,到1989年底日本土地资产总额约2000万亿日元,是美国的4倍,当时部分日本人甚至扬言“只要卖掉东京,就能买下整个美国”。为了抑制经济泡沫进一步膨胀,日本政府开始连续加息,随之而来的便是日本股市和房地产的崩盘,居民端和企业端的财富大幅缩水,开始漫长的30年的资产负债表修复,也就是大家经常提起的“失去的三十年”,在此期间日本国内需求明显不足,日本企业不得不出海谋求发展。

3、人口老龄化下的企业成本高企

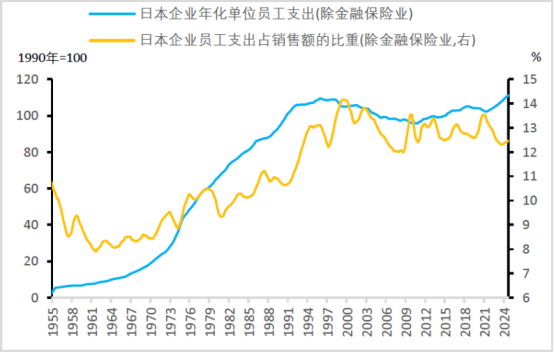

1970年,日本65岁及以上老年人口占总人口比重达到7.06%,正式进入老龄化社会,而到了1990年,日本65岁及以上老年人口占总人口的比重已经达到了12.40%,日本社会老龄化程度进一步加深,逐步由轻度老龄化社会过渡至中度老龄化社会,日本劳动力市场结构发生深刻变化,适龄劳动人口比重逐渐下降,劳动力供给减少,劳动力成本也持续攀升,据财信研究院研究显示,从1970到1990年,日本企业单位劳动力成本提高了近5倍,成本压力迫使日本企业尤其是制造业企业选择主动出海发展,到资源和劳动力成本更为低廉的发展中国家和地区进行投资建厂。

图2:日本企业单位员工支出及占收入比重

资料来源:Wind、财信研究院

日本企业“走出去”的发展经验

日本企业“走出去”发展的成功,主要得益于政府部门和出海企业的双管齐下,政府部门持续完善顶层设计和境外投资服务体系,优化“走出去”发展环境,而企业自身则通过“抱团出海”和推动关键核心环节留在本土等方式,全方位提升出海竞争力。

1、政府顶层设计支持企业“走出去”发展

为应对《广场协议》带来的问题,1986年日本政府发布《前川报告》,正式将“促进对外直接投资”作为推动贸易顺差转移的一种方式,在鼓励日本企业直接到美国当地建厂投资的同时,也支持日本企业加大对以中国、东南亚为主的发展中国家或地区投资。此外,日本政府还出台了“黑字环流”计划(Capital Recycling Program),该计划主要是日本政府从其国际贸易顺差中拿出一部分资金,作为优惠贷款回流到发展中国家,促进发展中国家出口产业的发展,对于日本而言则试图达到削减国际收支顺差、促进日本对外投资和改善对外关系的目的,该计划的实施,标志着日本企业开始大规模对外直接投资,日本政府开始由“贸易立国”转向“对外投资立国”。为了进一步助力企业出海发展,日本陆续出台了一系列的措施,如2011年日本出台《中小企业海外发展支援大纲》,完善中小企业海外发展支持体系,2022年日本政府正式成立了“海外商务投资支援室”(隶属于内阁),专门负责针对企业海外投资制定整体方案并进行跨部门协调。

2、持续完善企业海外投资服务体系

日本政府为了更好地服务企业出海,打造了完善的海外投资服务体系,包括前期市场情报服务、财税支持和多元金融服务等方面。如在市场情报服务方面,日本政府向遍布海外的日本贸易振兴机构(JETRO)发放补贴,委托其从制定“出海”业务计划、开拓海外销路、进军海外市场到开展长期经营等各阶段为中小企业提供市场情报服务;在财税支持方面,实施海外税收抵免政策,日本企业在国外缴纳的法人税可以从国内法人税中抵扣,有效避免双重征税;建立海外投资亏损准备金制度,将企业投资额的一定比例计入海外投资亏损准备金,给予免税待遇,以对冲企业投资风险,使政府和企业共同承担海外经营风险;在多元化金融服务方面,日本进出口银行等国家政策性银行以及三菱、三井和瑞穗等民间财团,共同为日本出海企业提供便利化的境外贷款服务,此外,日本信用保证协会向“出海”中小企业提供融资担保服务,日本出口投资保险公司(NEXI)也为日本出海企业提供出口保险,帮助中小企业对冲外汇管制、战争、自然灾害等不可抗力风险。

3、企业协同“抱团出海”发展

日本企业“抱团出海”模式大致分为两种,一种是占据产业链龙头地位的大企业,带领产业链上下游的中小企业一起出海,比如在日本的汽车行业就很明显,以丰田、本田和日产等日本汽车整车制造企业,在刚开始海外建厂时,在目的国上下游产业链尚不完备的情况下,会带动日本国内的中小企业一起出海发展,以保证上下游产业链的完备。另一种则是由综合商社、金融机构、制造业公司和土木工程公司等生态圈的企业,一起抱团竞标承接综合性大项目,如在东南亚的铁路网市场方面,日本负责金融和协调的住友商事、丸红等综合商社,拥有运行技术经验的铁路各公司、制造车辆的川崎重工、日立制作所,在信号和通信设备领域具有优势的三菱重工、擅长运行系统的东芝,以及承接土木工程的大型承包商一起组成联合体,开展项目竞标,目前已成功承接了越南胡志明市城市铁路、印尼铁路运行管理信息系统和菲律宾马尼拉车辆及信号系统等一批综合性项目。

图源:网络

4、推动关键核心环节留在本土

制造业出海不可避免会带来产业技术的转移,但如果将制造工厂和技术全部转移出海的话,也容易导致母国的产业空心化。为此,日本企业采取以下两种方式,一是核心零部件在日本本土生产,比如日本汽车行业,汽车发动机、芯片等核心零部件在日本生产,其他非关键零部件产品则在目的国进行采购组装;另一种是“母工厂”模式,“母工厂”在技术和产品研发等方面具有主导权,其定位为核心研发基地,优先使用新设备、新工艺和新技术,拥有全产业链最高技术水平,“母工厂”是海外基地的样板工厂,由其向海外工厂输送设备、技术、工艺与人才等,该模式是佳能、小松等企业进行全球化布局的重要路径,也是日本规避制造业空心化的重要途径。

对我国企业 “走出去”发展的几点启示

1、强化顶层设计,构建完善制度规则

一方面,要把握时代发展大势,国家和地方政府部门要做好“走出去”顶层设计,制定出台企业“走出去”相关支持政策,如探索推动企业对外投资立法,加快制定统一的中国对外投资法,明确主管机构及其职责、相关权限划分,规定监管原则、基本程序,定性投资主体、投资形式等,鼓励深圳、浦东新区等先进区域,用好立法权优势,探索制定地方对外投资法。另一方面,学习借鉴日本“海外商务投资支援室”模式,探索设立“走出去”领导小组或工作专班,明确服务企业“走出去”牵头部门和相关责任部门,定期召开专题会议,研究分析企业“走出去”境外投资重大问题,统筹协调解决企业在“走出去”过程中面临的困难和推动重点项目落地。

2、优化服务体系,提升投资服务能力

优化完善财税服务,实施海外税收抵免政策,进一步提升我国企业在海外已缴纳税款在国内法人应税中的抵扣额度,避免双重征税,吸引海外资金回流;探索建立海外投资亏损准备金制度,为出海企业对冲海外投资风险。提升金融服务水平,鼓励政策性银行、商业银行和信用担保机构间加强合作,为企业提供组合式境外融资方案和配套增信服务,鼓励保险机构加大境外投资保险品种开发。发挥好海外中国商协会等社会组织作用,积极为“走出去”企业项目业务洽谈、产业对接和技术合作活动牵线搭桥,对服务效果好的商协会组织给予适当的资金支持。

3、鼓励“抱团出海”,协同开拓海外市场

由于单个企业抗风险能力较大,同时可能存在目的地国产业链配套不足的问题,建议产业链上下游企业间加强合作,一起“抱团出海”拓展市场,打造以产业链为纽带、大企业为引领、中小企业为支撑的出海联盟,推动“链主+链属”企业协同出海发展,提升产业链和供应链韧性。同时,鼓励制造业龙头企业、建筑工程公司、金融服务机构和专业服务机构等出海生态圈企业,在海外投资建厂或是在竞标综合性大型工程项目时,可以组建以龙头企业为首的竞标联合体,一起组团参与国际市场竞争,提升团队作战能力。

4、留住核心环节,避免产业“空心化”

要防范过度产业技术转移而引起的本土产业“空心化”问题,比如美国就出现了产业“空心化”的问题,特朗普上台后,也在极力推动制造业回流。建议我国企业“走出去”过程中,尽量将产业链关键核心环节留在国内,推动关键核心零部件在国内进行生产,而非核心零部件选择在目的国进行生产,着力保障产业链安全和本土产业的持续竞争力。同时,鼓励出海企业积极学习借鉴日本“母工厂”模式,加大政策资金支持,引导企业在国内开展“母工厂”建设示范,支持“母工厂”在新设备、新工艺、新技术和新规范等方面的集成创新,待成熟后再向海外工厂进行复制推广,稳固“母工厂”在全球产业链中的核心地位。

参考文献:

1、通产省政策视角:日本如何推动企业出海?国联证券研究报告,杨灵修、包承超、吴安东,2024-03-24.

2、日本企业出海的历史经验与重要启示,国金证券研究报告,张弛、吴慧敏,2024-01-15.

3、日本出海的经验和启示——全球产业链研究(一),明察宏观,伍超明、李沫,2025-02-14.

4、日本企业国际化发展经验对我国的启示,经济导刊,廖建辉,2024-04-02.

5、日本中小企业“出海”:历程,特点及支持体系[J].日本学刊,刘瑞,周旭海,2024(6).

6、日本“母工厂”建设实践对我国的启示,中国电子报,念沛豪、李杨、乔标,2017-06-28.

7、日本企业“出海”启示录,经济观察报,汪泓高凯,2024-08-18.

8、《失去的三十年》,野口悠纪雄.

- E N D -

作者:朱加乐

编辑:龙彦霖